“朱元璋暨凤阳帝乡文化学术讨论会” 在凤阳召开

由中国明史学会与凤阳县人民政府联合主办的“朱元璋暨凤阳帝乡文化学术讨论会”于 2009年10月30—31日在凤阳县召开。上午,南炳文教授致开幕词,王世华教授讲话,又有9位专家学者作了大会报告,下午则分三组展开了认真而热烈的研讨。

学界之所以对朱元璋出生地产生分歧,主要是所用史料不同所致。高寿仙提出应以朱元璋自述史料为主。陈怀仁也以为应以朱元璋本人说为主。卞利提出应以当事人的陈述和最早文献记载为依据,同时又提出应与元代史料结合起来用。王世华认为研究一个人的出生地,只有两种材料可信:一、本人的说法,只要这种说法不涉及到本人利益的话,这应是最有力的证据;二、如果本人没有说法存世,那么离该人时间最近、与该人关系最亲,例如他的父母、兄弟、儿辈、或同时代人的记载也应是可信的。同时,他又提出史学研究中史料应注意求真、实事求是,传说不能当信史。

本次学术讨论会还深入研讨了凤阳与朱元璋以及明朝的政治、经济、军事、文化之间的关系和朱元璋这一历史人物及其对中国历史的影响。南炳文以为朱元璋的祭祖活动是他追慕先祖的情感宣泄。方志远认为明太祖从一个破坏者迅速转化为一个建设者,从一个草莾英雄很快变为一个法制专家。朱亚非认为朱元璋是将法制和礼教有机结合在一起加以使用的,并且收到了很好的效果。林金树认为明太祖与农民的经济关系可以概括为:以多元土地政策,大力兴农;为权力也为责任,征税于农;用国家救助体系,减税济农周致元认为朱元璋的荒政建设具有开创性。周致元认为朱元璋的荒政建设具有开创性。周喜峰认为朱元璋的“华夷之辨”与“华夷一家”的思想,使朱元璋在处理与周边少数民族的关系上针对不同的民族在不同的时期采取了不同的民族政策。法国滨海大学副马骊博士借鉴政治学理论研究朱元璋,认为朱是一个很了不起的布衣皇帝。此外,章宏伟对明代杭州私人出版作了考察,指出对明代杭州私人出版的地位需要重新认识。刘明杉论述了洪武时期景德镇“陶厂”贡瓷的生产状况、规模及性质,洪武时期皇家祭瓷的使用及品种等。李小林对明代光禄寺的职能与管理作了探讨。胡凡对明代宪、孝、武三朝在河套修筑长城的历史作了考察。张海英则对洪武年间的因地域而引发的朝内政治斗争作了考察。与会的专家学者各陈己见,这里不再一一叙述。

最后,中国人民大学博导、中国明史学会副会长毛佩琦作大会学术总结,提出研究历史要坚持三个原则:一要坚持实事求是原则,排除功利性;二要坚持历史进步原则,冷静,理性,严禁把个人感情掺杂其中;三要坚持先贤研究成果,不要随意在无凭无据的情况下推翻已确立的历史上久经考验的结论。

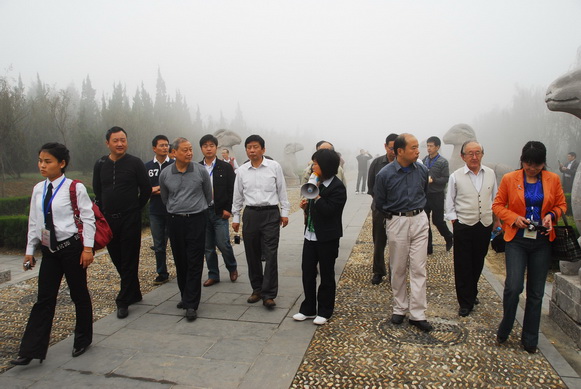

11月1日,与会的部分代表又考察了朱元璋出生地。朱元璋自叙出生于“钟离之东乡”,关于“东乡”的来历,安徽省社科院副研究员刘思祥考证,东乡为元代乡级建置,到明代改为感应乡,元代的“东乡”可能由西汉东乡县改置,该遗址在今凤阳县东南六十里,原属梅市乡,梅市乡并入红心镇后,改属红心镇。代表们先考察了红心镇大宇村邻近的瓦屋夏村,在这里走访了年逾八十的夏家林、夏国庆老人,以及瓦屋夏小学校长夏家伦。老人的回忆及该地区地表遗物证明,清代相关方志中记载的这里是古“东乡城遗址”并非毫无根据。由此可以断定,朱元璋自叙的“钟离之东乡”不能认定在今明光市境内。之后,代表们又参观考察了金桥坎,即今小溪河镇燃灯社区金桥村,走访了金桥村村民刘宝朝家,阅读了刘氏宗谱,听村民们讲了这里关于朱元璋的故事及传说,这些传说与地方志记载结合起来,使朱元璋出生地有了清晰、可信的现实依据。接着,代表们又参观了金桥水库,由水库地层结构,想到朱元璋搓泥块变成黄鳝、泥鳅造成库坝漏水的传说,使传说故事与客观现实有了可信的因果关系,增加了朱元璋传说故事的真实性和可信性。陈梧桐对这次考察非常满意,认为通过这些故事和实物,可以断定“东乡”在今凤阳县境内,明代隶属于感应乡的“金桥坎”就是朱元璋的出生地。

这次会议,得到与会代表的齐声称赞,认为这是近年来明史界少有的盛会之一。

(作者李成燕 中国社会科学院历史所《中国史研究动态》编辑,博士。此文发表于2010年第3期《中国史研究动态》。)

|